日本は世界でもトップクラスの長寿国となり、元気な高齢者が増えています。それに伴い、運転免許を保有し、日常的に車を運転する高齢ドライバーも年々増加傾向にあります。車は、特に公共交通機関が少ない地域においては、買い物や通院など、生活を支える上で欠かせない移動手段です。

しかし、加齢とともに身体機能や認知機能が変化することは誰にでも起こりうることであり、その一つとして「認知症」という病気があります。認知症は、運転に必要な判断力や記憶力、注意力などに影響を及ぼす可能性があり、安全運転との両立が難しい状況を生み出すことがあります。

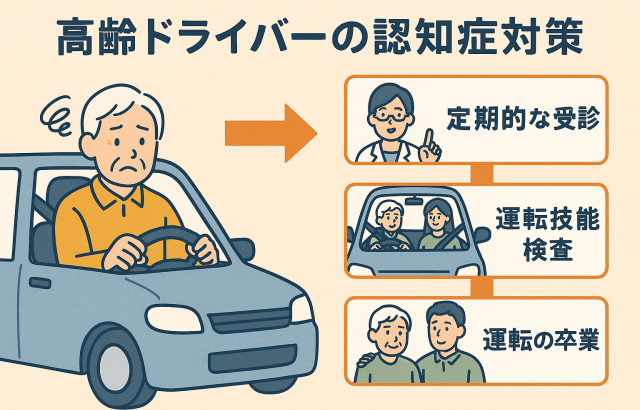

高齢ドライバー自身、そしてそのご家族、さらには社会全体が、この「高齢ドライバーと認知症」という問題にどう向き合い、どのような対策を講じていくべきなのでしょうか。

この記事では、運転初心者の方や、この問題に関心を持ち始めた一般の方にも分かりやすく、高齢ドライバーと認知症の現状、運転への影響、法的な制度、そして私たちにできる対策やサポートについて、詳しく解説していきます。誰にとっても他人事ではないこの問題を、一緒に考えていきましょう。

高齢ドライバーと運転の現状:増える免許保有者と事故のリスク

まずは、日本の高齢ドライバーが置かれている現状について見ていきましょう。

総務省の統計などによると、日本の高齢者人口は増加の一途をたどっており、それに伴い65歳以上の運転免許保有者数も年々増加しています。多くの高齢者にとって、自動車は自立した生活を送るための重要な手段となっています。

一方で、残念ながら、高齢ドライバーが関与する交通事故の報道も後を絶ちません。加齢による視力や聴力、運動能力の低下に加え、認知機能の低下が事故の一因となるケースも指摘されています。もちろん、全ての高齢ドライバーが危険というわけでは決してありません。長年の運転経験を持つベテランドライバーも多く、安全運転を心がけている方が大多数です。

しかし、認知症を発症すると、本人が気づかないうちに運転能力が低下し、事故のリスクが高まる可能性があることは否定できません。だからこそ、早期発見と適切な対応が重要になるのです。

認知症とは?運転にどのような影響を与えるのか

「認知症」という言葉はよく耳にしますが、具体的にどのような病気で、運転にどのような影響があるのでしょうか。

認知症の主な症状(記憶障害、判断力低下、見当識障害など)

認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により、記憶、判断、計算、理解、学習、思考、言語といった認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。代表的な症状としては、以下のようなものがあります。

- 記憶障害:新しいことを覚えられない、少し前の出来事を忘れてしまう(例:食事をしたことを忘れる、約束を忘れる)。

- 判断力・理解力の低下:物事を順序立てて考えられない、複雑な情報処理が難しい、状況に応じた適切な判断ができない。

- 見当識障害:今日の日付や曜日、自分が今どこにいるのかなどが分からなくなる。

- 実行機能障害:計画を立てて物事を実行することが難しくなる。

- 失語・失行・失認:言葉がうまく出てこない、物の使い方が分からなくなる、人や物を見てもそれが何か認識できない。

- その他:意欲の低下、気分の落ち込み、不安、徘徊、妄想などが現れることもあります。

これらの症状は、原因となる病気(アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症など)や進行度によって、現れ方や程度が異なります。

認知症が運転操作や判断に及ぼす具体的な危険性

認知症の症状が進行すると、安全な運転に必要な様々な能力に影響が出始めます。

- 記憶障害の影響:

- よく知っているはずの道で迷う。

- 目的地を忘れてしまう。

- 交通ルールや運転操作の手順を忘れてしまう。

- 判断力・理解力の低下の影響:

- 信号や標識の意味を瞬時に理解できない、または間違って解釈する。

- 危険な状況(例:歩行者の飛び出し、対向車の接近)を予測したり、適切に回避したりすることが難しくなる。

- アクセルとブレーキの踏み間違い。

- 複数の情報を同時に処理できない(例:ナビを見ながら運転する、周囲の状況を見ながら会話するなど)。

- 見当識障害の影響:

- 自分がどこを走っているのか分からなくなる。

- 高速道路の入口と出口を間違える、逆走してしまう。

- 駐車場で自分の車を見つけられない。

- 実行機能障害の影響:

- 複雑な交差点での右左折や、車線変更などがスムーズにできない。

- 計画的な運転ができず、行き当たりばったりの運転になる。

- 注意力・集中力の低下:

- 運転中にぼんやりしてしまう。

- 周囲の状況変化に気づきにくい。

- 長時間の運転が困難になる。

これらの影響は、軽微なうちは本人も周囲も気づきにくいことがありますが、進行すると重大な事故につながる危険性が高まります。

【法制度】高齢ドライバーと認知症に関するルールを知ろう

高齢ドライバーの増加と認知症の問題に対応するため、国も法制度の整備を進めています。

改正道路交通法と認知機能検査

2017年3月に施行された改正道路交通法では、75歳以上のドライバーに対する認知機能検査が強化されました。

- 対象者:75歳以上の運転免許証更新希望者、および75歳以上で特定の交通違反(信号無視、一時不停止など18項目)をした方。

- 目的:認知症のおそれがあるかどうかを簡易的に把握し、必要な場合には医師の診断を受けてもらうことで、安全運転の確保を図るものです。

- 検査のタイミング:

- 免許更新時:免許証の有効期間満了日の6ヶ月前から受検可能です。

- 特定の交通違反時:違反をした際に、臨時認知機能検査を受ける必要があります。

認知機能検査の内容と流れ

認知機能検査は、記憶力や判断力を測るための簡易的な検査で、以下のような項目が含まれることが一般的です。(内容は変更されることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください)

- 時間の見当識:検査時の年月日、曜日、時間を回答します。

- 手がかり再生:複数のイラストを記憶し、一定時間後(他の課題を挟んだ後)に何が描かれていたかを回答します。最初はヒントなしで、その後ヒントありで回答します。

- 時計描画:指定された時刻を示す時計の文字盤と針を描きます。

これらの検査結果は点数化され、その合計点によって「認知症のおそれなし(第3分類)」「認知機能低下のおそれあり(第2分類)」「認知症のおそれあり(第1分類)」のいずれかに判定されます。

検査結果とその後(医師の診断、免許停止・取消など)

- 「認知症のおそれあり(第1分類)」と判定された場合:

- 医師の診断を受けることが義務付けられます。

- 診断の結果、認知症であると診断された場合は、原則として運転免許の停止または取消処分の対象となります。

- 「認知機能低下のおそれあり(第2分類)」または「認知症のおそれなし(第3分類)」と判定された場合:

- 免許更新が可能ですが、高齢者講習(2時間または3時間)の受講が必要です。

- ただし、これらの判定であっても、その後の免許更新時や、特定の交通違反をした場合には、再度認知機能検査を受ける必要があります。

臨時適性検査とは?

認知機能検査の結果に関わらず、医師から「認知症」と診断された場合や、認知症以外の一定の病気(統合失調症、てんかん、重度の睡眠障害など)により安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると判断された場合には、公安委員会が「臨時適性検査」を行うことがあります。この検査の結果、運転免許の停止や取消処分となることがあります。

これらの制度は、高齢ドライバーの安全を守ると同時に、社会全体の交通安全を確保するために設けられています。

もしかして…?運転中に見られる認知症のサイン

認知症は、初期の段階では本人も周囲も気づきにくいことがあります。しかし、運転中には、認知機能の低下を示すサインが現れることがあります。以下のような変化が見られたら、注意が必要です。

- 道に迷いやすくなった:

- いつも通い慣れているはずの道で迷う。

- ナビを使っても目的地に着けないことがある。

- 自宅への帰り道が分からなくなる。

- 標識や信号の見落としが増えた:

- 一時停止の標識を見落として通過してしまう。

- 赤信号に気づくのが遅れる、または無視してしまう。

- 制限速度や進入禁止などの標識に気づかない。

- 危険な場面での判断が遅れた、または不適切だった:

- 歩行者の飛び出しや、割り込んでくる車への反応が遅れる。

- 交差点での右左折のタイミングを誤る。

- 予期せぬ事態(例:前方の車が急ブレーキ)に対して、適切な対応ができない。

- 車庫入れや幅寄せが苦手になった:

- 何度も切り返さないと駐車できない。

- 車体の感覚が掴みにくく、壁や隣の車にぶつけそうになることが増えた。

- 縁石にタイヤをこすることが多くなった。

- アクセルとブレーキを踏み間違える:

- これは非常に危険なサインです。頻繁に起こるようであれば、運転を続けるのは困難かもしれません。

- その他、運転中の気になる変化:

- スピードを出しすぎる、または逆に遅すぎる運転が目立つ。

- 車線の中央を維持できず、ふらつくことがある。

- 急ブレーキや急ハンドルが増えた。

- ウインカーを出さずに車線変更や右左折をする。

- 以前より運転が荒っぽくなった、または極端に慎重になった。

- 運転中に話しかけても反応が薄い、または会話の内容を覚えていない。

- 些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする。

これらのサインは、単なる加齢による変化の場合もありますが、認知症の初期症状である可能性も否定できません。一つでも当てはまる場合は、専門医への相談を検討することが大切です。

家族ができること:認知症の早期発見と向き合い方

高齢ドライバーの認知症の問題は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても非常にデリケートで難しい問題です。しかし、早期発見と適切な対応が、ご本人の安全と家族の安心につながります。

日常生活での変化に気づく

運転中のサインだけでなく、日常生活における以下のような変化も、認知症の早期発見の手がかりになります。

- 同じことを何度も言ったり聞いたりする。

- 物忘れが目立つ(特に最近の出来事)。

- 時間や場所の感覚が曖昧になる。

- 趣味や好きなことへの関心が薄れる。

- 身だしなみに気を使わなくなる。

- 些細なことで怒りっぽくなる、または疑い深くなる。

- 物の置き忘れやしまい忘れが増える。

- 料理や買い物の手順が悪くなる。

これらの変化に気づいたら、まずは優しく声をかけ、話を聞くことから始めましょう。

運転の様子を客観的に観察する

可能であれば、高齢ドライバーの運転に同乗し、その様子を客観的に観察してみましょう。

- 上記の「運転中に見られる認知症のサイン」に当てはまるような行動がないか。

- 運転中に不安そうな表情をしていないか。

- 以前と比べて運転操作に変化はないか。

ただし、運転中に指摘したり、過度に干渉したりすると、かえって運転に集中できなくなり危険な場合もあるため、観察に徹し、後で落ち着いて話し合うようにしましょう。ドライブレコーダーの映像を一緒に確認するのも一つの方法です。

運転に関する話し合いの持ち方(本人の尊厳を傷つけないように)

運転免許の返納や運転の制限について話し合うことは、ご本人にとって非常に辛いことかもしれません。プライドを傷つけたり、一方的に決めつけたりするような話し方は避け、以下の点を心がけましょう。

- 本人の気持ちに寄り添う:「運転できなくなると不便だよね」「今まで安全運転ありがとう」など、共感の言葉を伝える。

- 客観的な事実を伝える:実際にあったヒヤリとした場面や、認知機能検査の結果などを具体的に伝える。

- 心配している気持ちを伝える:「事故を起こしてほしくない」「あなたに何かあったら困る」など、愛情を持って伝える。

- 選択肢を提示する:いきなり「運転をやめて」と言うのではなく、「運転する回数を減らしてみない?」「昼間だけにしてみない?」「この機会に免許返納も考えてみない?」など、段階的な提案も検討する。

- 代替手段を一緒に考える:公共交通機関の利用、タクシー券の利用、家族による送迎など、運転以外の移動手段を具体的に一緒に探す。

- 一度で結論を出そうとしない:時間をかけて、根気強く話し合いを続けることが大切です。

- 第三者の協力を得る:かかりつけ医や、運転適性相談窓口の専門家、信頼できる親族などに同席してもらい、客観的な意見を伝えてもらうのも有効です。

最も重要なのは、ご本人の尊厳を守り、孤立させないことです。

運転免許の自主返納という選択肢

運転に不安を感じ始めた高齢ドライバーや、認知症の診断を受けた方にとって、運転免許の「自主返納」は、安全を守るための重要な選択肢の一つです。

自主返納とは?

運転免許の自主返納とは、運転免許証の有効期間が残っている方が、自らの意思で公安委員会に運転免許の取消を申請することです。

自主返納の手続き方法

- 申請場所:お住まいの地域を管轄する運転免許センターや警察署の窓口。

- 必要なもの:

- 運転免許証

- 印鑑(認印で可の場合が多い)

- 申請書(窓口に用意されています)

- (希望する場合)運転経歴証明書の交付手数料と写真

- 手続きの流れ:窓口で申請書を提出し、簡単な説明を受ければ完了します。代理人による申請が可能な場合もありますので、事前に確認しましょう。

自主返納のメリット(運転経歴証明書の特典など)

運転免許を自主返納すると、「運転経歴証明書」の交付を申請することができます(有料)。この運転経歴証明書は、公的な身分証明書として利用できるほか、提示することで様々な特典を受けられる場合があります。

- 特典の例:

- バスやタクシーの運賃割引

- 協賛している店舗での商品割引やサービス

- 金融機関での金利優遇

- 美術館や博物館などの入場料割引

これらの特典は、自治体や企業によって内容が異なりますので、お住まいの地域の情報を確認してみましょう。運転免許がなくなることへの不安を和らげ、返納後の生活をサポートする目的で設けられています。

返納後の生活を支えるために(代替交通手段の検討)

運転免許を返納すると、移動手段が制限されるため、その後の生活に不安を感じる方も少なくありません。家族や周囲の人は、以下のような代替交通手段の検討を一緒にサポートすることが大切です。

- 公共交通機関(バス、電車など)の利用方法の確認、乗り換え案内の手伝い

- デマンド交通(予約制の乗り合いタクシーなど)の利用登録

- タクシー利用券や割引制度の活用

- ネットスーパーや宅配サービスの利用

- 家族や友人による送迎の協力体制づくり

返納後の生活設計を具体的に示すことで、ご本人の不安を軽減し、自主返納へのハードルを下げることができます。

認知症と診断されたら運転はどうなる?

もし、医師から正式に「認知症」と診断された場合、運転免許の扱いはどうなるのでしょうか。

原則として運転免許は取消または停止

道路交通法では、認知症と診断された場合は、運転免許の取消または停止処分の対象となると定められています。これは、認知症が安全な運転に必要な認知機能、判断能力、操作能力に支障を及ぼす可能性が高いためです。

具体的には、医師が「認知症」と診断し、その旨が公安委員会に届け出られた場合、または臨時適性検査の結果、認知症であると判断された場合に、処分が執行されます。

医師の診断の重要性

認知機能検査で「認知症のおそれあり(第1分類)」と判定された場合は、必ず医師の診断を受ける必要があります。この診断結果が、その後の運転免許の継続可否を大きく左右します。

かかりつけ医がいる場合は、まず相談してみましょう。必要に応じて、認知症の専門医(神経内科医、精神科医など)を紹介してもらうこともできます。医師には、普段の生活の様子や、運転中に気になる点を具体的に伝えることが大切です.

認知症の進行を遅らせるためにできること(一般的な予防策)

認知症は、現在の医学では完治が難しい病気ですが、早期に発見し、適切な治療やリハビリテーション、そして生活習慣の改善に取り組むことで、進行を遅らせたり、症状を和らげたりすることが期待できると言われています。運転とは直接関係ありませんが、日々の生活で心がけたい一般的な予防策について触れておきます。

バランスの取れた食事

- 様々な食材をバランス良く摂取することが大切です。特に、青魚に含まれるDHA・EPA、野菜や果物に含まれるビタミンや抗酸化物質などが注目されています。

- 塩分や糖分、脂肪分の摂りすぎには注意しましょう。

適度な運動習慣

- ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は、脳の血流を促進し、認知機能の維持に役立つとされています。

- 無理のない範囲で、楽しみながら続けられる運動を見つけることが大切です。

知的活動や社会参加

- 読書、パズル、囲碁や将棋、楽器演奏など、頭を使う活動は脳を活性化させます。

- 趣味の会に参加したり、ボランティア活動をしたりするなど、人との交流を伴う社会参加も、認知症予防に良い影響を与えると言われています。

十分な睡眠と休息

*質の良い睡眠は、脳の老廃物を除去し、記憶を整理する上で重要です。

*ストレスを溜めすぎないように、適度な休息やリラックスする時間も大切です。

これらの生活習慣は、認知症だけでなく、他の生活習慣病の予防にもつながります。健康的な生活を送ることが、結果として長く安全に運転できることにも繋がるかもしれません。ただし、これらはあくまで一般的な予防策であり、効果を保証するものではありません。気になる症状がある場合は、必ず専門医に相談してください。

安全運転支援システム(サポカー)の活用と限界

近年、高齢ドライバーの安全運転を支援するための様々な技術が開発され、搭載された車(いわゆる「サポカー」)も増えています。

サポカーの主な機能

- 衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ):前方の車両や歩行者を検知し、衝突の危険が高まると警告を発したり、自動でブレーキをかけたりするシステムです。

- ペダル踏み間違い時加速抑制装置:駐車場などで、アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えた際に、急発進を抑制するシステムです。

- 車線逸脱警報装置:車線をはみ出しそうになると、警報音や振動で注意を促すシステムです。

- 先進ライト(アダプティブヘッドライトなど):夜間の視界確保を助けるため、自動でハイビームとロービームを切り替えたり、カーブの先を照らしたりするシステムです。

これらの機能は、ヒューマンエラーによる事故の発生を未然に防いだり、被害を軽減したりする効果が期待されています。

サポカーは万能ではない!過信は禁物

サポカーは非常に心強い味方ですが、決して万能ではありません。

- 作動には条件がある:センサーの検知範囲や天候、路面状況などによっては、システムが正常に作動しない場合があります。

- 全ての事故を防げるわけではない:システムの能力には限界があり、全ての危険を回避できるわけではありません。

- 認知機能の低下を補うものではない:サポカーは、あくまで運転操作を「支援」するものであり、認知症による判断力の低下そのものを補ってくれるわけではありません。

サポカーに頼りすぎるのではなく、常にドライバー自身が安全確認を怠らず、責任を持って運転することが大前提です。認知機能に不安がある場合は、サポカーの有無に関わらず、運転の継続について慎重に検討する必要があります。

周囲のサポートと相談窓口

高齢ドライバーと認知症の問題は、ご本人やご家族だけで抱え込まず、専門機関や周囲のサポートを積極的に活用することが大切です。

家族ができる精神的なサポート

運転免許の返納や運転の制限は、高齢者にとって「老い」や「能力の低下」を突きつけられるようで、精神的に大きなショックを受けることがあります。家族は、その気持ちを理解し、寄り添い、サポートする姿勢が重要です。

- 感謝の気持ちを伝える(「今まで運転してくれてありがとう」など)。

- 新しい趣味や生きがいを見つける手伝いをする。

- 孤立しないように、積極的にコミュニケーションを取る。

- 返納後の生活が不便にならないように、移動手段の確保などに協力する。

運転適性相談窓口の活用

各都道府県の警察や運転免許センターには、「運転適性相談窓口」が設けられています。

- 加齢や病気、認知症などにより運転に不安を感じる方や、その家族からの相談に応じています。

- 専門の相談員が、運転能力に関するアドバイスや、必要な検査、免許の自主返納制度などについて情報提供してくれます。

- 秘密は厳守されますので、安心して相談できます。

地域包括支援センターや医療機関への相談

- 地域包括支援センター:高齢者の総合相談窓口です。認知症に関する相談や、介護サービスの利用、生活支援などについて、専門職(保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなど)が対応してくれます。

- 医療機関(かかりつけ医、専門医):認知症の診断や治療はもちろん、運転能力に関する医学的なアドバイスも受けることができます。医師の診断書は、運転免許の取り扱いにおいて重要な判断材料となります。

運転以外の移動手段の情報提供

公共交通機関の案内、デマンド交通、福祉タクシー、宅配サービスなど、運転以外の移動手段や生活支援サービスに関する情報を集め、提供することも有効なサポートです。

まとめ:安全な交通社会のために、高齢ドライバーと認知症問題をみんなで考える

高齢ドライバーの認知症対策は、ご本人、ご家族、そして社会全体で取り組むべき重要な課題です。

高齢ドライバーと認知症問題への向き合い方

- 現状の理解:高齢ドライバーの増加と、認知症が運転に及ぼす影響を正しく認識する。

- 法制度の把握:認知機能検査や臨時適性検査などのルールを知る。

- 早期発見・早期対応:運転中や日常生活での認知症のサインに気づき、専門医に相談する。

- 話し合いと共感:本人の尊厳を尊重し、家族が寄り添って運転について話し合う。

- 自主返納という選択:安全のための前向きな決断として捉え、返納後の生活をサポートする。

- 予防への取り組み:健康的な生活習慣を心がける。

- サポカーの適切な活用:過信せず、あくまで補助として利用する。

- 専門機関への相談:一人で抱え込まず、運転適性相談窓口や医療機関などを頼る。

最も大切なのは、高齢ドライバーが安全に、そして尊厳を持って生活できる環境を、社会全体で支えていくことです。運転免許の有無に関わらず、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指し、この問題について考え、行動していくことが求められています。

この記事が、高齢ドライバーの認知症対策について考えるきっかけとなり、具体的な行動へ繋がる一助となれば幸いです。