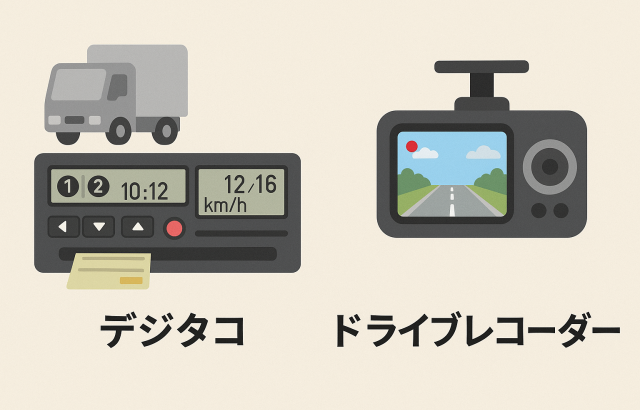

- 1. はじめに:「デジタコ」って何?ドラレコとは違うの?私たちの安全に関わる大切な機器

- 2. まず知っておきたい「デジタコ(デジタルタコグラフ)」とは?

- 3. お馴染みの「ドライブレコーダー」とは?

- 4. 【本題】デジタコとドライブレコーダーの主な違いを徹底比較!

- 5. デジタコとドライブレコーダー、実はこんな共通点も

- 6. 進化形!「デジタコ・ドライブレコーダー一体型」とは?

- 7. どのような車両で活用されている?

- 8. 一般ユーザーがデジタコの知識を持つメリットは?

- 9. 一般ユーザーがドライブレコーダーを選ぶ際のポイント(デジタコとの違いを踏まえて)

- 10. まとめ:それぞれの役割を理解して、安全な交通社会へ

はじめに:「デジタコ」って何?ドラレコとは違うの?私たちの安全に関わる大切な機器

最近、ニュースや新聞などで「デジタコ」という言葉を耳にする機会が増えたかもしれません。一方で、自家用車にも普及が進んでいる「ドライブレコーダー(ドラレコ)」は、すでにご存知の方も多いでしょう。どちらも車の運行に関わる情報を記録する装置ですが、その目的や機能には大きな違いがあります。

「デジタコとドラレコって、具体的に何が違うの?」「どちらも事故の記録をするものじゃないの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、自動車の運転初心者の方や、これらの機器にあまり詳しくない一般の方にも分かりやすく、デジタコとドライブレコーダーのそれぞれの役割、記録される情報、そして決定的な違いについて、詳しく解説していきます。これらの機器を正しく理解することは、私たち自身の安全はもちろん、社会全体の交通安全を考える上でも非常に重要です。

まず知っておきたい「デジタコ(デジタルタコグラフ)」とは?

「デジタコ」という言葉自体、一般のドライバーにはあまり馴染みがないかもしれません。まずは、デジタコがどのような装置なのか、その基本的な役割から見ていきましょう。

デジタコの基本的な役割:運行記録のプロフェッショナル

デジタコとは、「デジタル式運行記録計」の略称で、主にトラックやバス、タクシーといった事業用車両(プロのドライバーが運転する車)に搭載される装置です。その最大の役割は、車両の運行状況をデジタルデータとして自動的に記録・保存することです。

かつては「アナログタコグラフ(アナタコ)」という、円形の記録紙に針で運行状況を記録する方式が主流でしたが、記録の改ざんが比較的容易であったり、データの分析に手間がかかったりする課題がありました。デジタコはこれらの課題を解決し、より正確で客観的な運行記録を可能にするために開発されました。

どんな情報が記録されるの?(運行三要素を中心に)

デジタコが記録する主な情報は、「運行三要素」と呼ばれる以下の3つです。

- 速度の変化:何時にどれくらいの速度で走行していたか、急な速度変化はなかったかなどを詳細に記録します。

- 走行時間:エンジンの始動から停止までの時間、連続運転時間、休憩時間などを記録します。

- 走行距離:その日の総走行距離や、区間ごとの距離などを記録します。

これらに加えて、機種によっては以下のような情報も記録できます。

- エンジンの回転数

- 急加速・急減速の回数や度合い

- ドアの開閉状況

- GPSによる位置情報(走行軌跡)

- デジタルカメラによる映像(一部のデジタコ・ドラレコ一体型)

- ドライバーの操作記録(例:特定のボタン操作など)

これらのデータは、SDカードなどの記録メディアに保存され、パソコンなどで解析・管理されます。

デジタコの主な目的:安全運行管理と労務管理

デジタコを導入する主な目的は、運送事業者などがドライバーの運転状況を正確に把握し、以下のような管理に役立てることです。

- 安全運行管理:

- 速度超過や急加速・急減速といった危険な運転行動を特定し、ドライバーへの安全指導に活用する。

- 事故が発生した場合の原因究明や再発防止策の検討に役立てる。

- 連続運転時間や休憩時間を管理し、過労運転を防ぐ。

- 労務管理:

- ドライバーの労働時間や休憩時間を客観的に記録し、労働基準法などの法令遵守を徹底する。

- 長時間労働の是正や、適切な休息の確保に役立てる。

- 業務効率の改善:

- 走行ルートや作業時間などを分析し、より効率的な運行計画の立案に活用する。

- 燃費の良い運転(エコドライブ)を指導し、燃料費の削減につなげる。

法的な設置義務について(主に事業用車両)

日本では、道路運送車両法に基づき、一定の条件を満たす事業用車両(主にトラックやバスなど)に対して、運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられています。近年では、従来の円形チャート紙に記録するアナログ式タコグラフ(アナタコ)に代わり、デジタル式タコグラフ(デジタコ)の普及が進んでおり、特定の車両にはデジタコの装着が義務化されています。

一般の自家用車には、デジタコの設置義務はありません。

お馴染みの「ドライブレコーダー」とは?

一方、ドライブレコーダー(ドラレコ)は、一般のドライバーにも広く普及し、その重要性が認識されている車載機器です。

ドライブレコーダーの基本的な役割:映像と音で記録する「目撃者」

ドライブレコーダーの主な役割は、車両の走行中の映像や音声を記録・保存することです。事故が発生した瞬間や、あおり運転などの危険な状況を克明に記録することで、万が一の際の「動かぬ証拠」として役立ちます。

カメラの性能向上や多機能化が進んでおり、前方だけでなく、後方や車内を同時に撮影できるモデル、駐車中も監視できるモデルなど、様々な種類のドライブレコーダーが登場しています。

どんな情報が記録されるの?(映像、音声、Gセンサー、GPSなど)

ドライブレコーダーが記録する主な情報は以下の通りです。

- 映像:車両の前方(機種によっては後方や車内も)の風景を動画として記録します。

- 音声:車内外の音声を記録します(設定でON/OFF切り替え可能な機種が多いです)。

- Gセンサー(加速度センサー)情報:急ブレーキ、急ハンドル、衝突などの衝撃を検知した際に、その前後の映像を保護ファイルとして保存する機能に利用されます。

- GPS情報(搭載機種の場合):走行中の車両の位置情報(緯度・経度)、日時、速度などを記録します。映像と地図を連携させて確認することも可能です。

これらのデータは、主にmicroSDカードなどの記録メディアに保存されます。

ドライブレコーダーの主な目的:事故時の証拠保全と安全運転意識向上

ドライブレコーダーを設置する主な目的は、

- 事故発生時の証拠保全:

- 事故の状況(信号の色、相手の動き、衝突の瞬間など)を客観的に記録し、事故原因の究明や過失割合の判断に役立てる。

- 保険会社への事故報告や、警察への届け出の際に、有力な資料となる。

- あおり運転などのトラブル対策:

- 悪質なあおり運転や危険運転の被害に遭った場合に、その証拠を記録する。

- ドライブレコーダーの存在自体が、あおり運転の抑止力になることも期待される。

- 安全運転意識の向上:

- 自分の運転が記録されているという意識から、より慎重で安全な運転を心がけるようになる。

- 記録された映像を見返すことで、自分の運転のクセや改善点を発見できる。

- 駐車監視機能(搭載機種の場合):

- 駐車中に当て逃げやいたずら、車上荒らしなどの被害に遭った場合に、その状況を記録する。

【本題】デジタコとドライブレコーダーの主な違いを徹底比較!

ここまで、デジタコとドライブレコーダーそれぞれの基本的な役割や記録内容について見てきました。では、この2つの機器の決定的な違いはどこにあるのでしょうか。いくつかのポイントに分けて比較してみましょう。

違い1:主な目的

- デジタコ: 主に運送事業者による運行管理、労務管理、安全指導を目的としています。ドライバーの運転行動を客観的に把握し、法令遵守や業務効率の改善、事故防止に役立てることが重視されます。

- ドライブレコーダー: 主に事故発生時の状況証拠の記録、トラブル発生時の自己防衛、安全運転意識の向上を目的としています。個々のドライバーが万が一の事態に備えるためのツールとしての側面が強いです。

違い2:記録される主要データ

- デジタコ: 速度、時間、距離といった**数値データ(運行三要素)**が中心です。これらのデータを基に、運転日報の作成や、運転傾向の分析が行われます。映像記録機能を持つものもありますが、あくまで運行記録の補助的な位置づけであることが多いです。

- ドライブレコーダー: 映像と音声の記録が中心です。事故の瞬間や周囲の状況を視覚的に捉えることを最も得意とします。GPSやGセンサーの情報も、映像と連携して状況把握を助けるためのものです。

違い3:法的な位置づけ(設置義務の有無)

- デジタコ: 前述の通り、トラックやバスなどの一部の事業用車両には、法律で装着が義務付けられています。

- ドライブレコーダー: 現在のところ、一般の自家用車への設置義務はありません(一部、事業用車両に対しては努力義務や推奨がなされている場合があります)。しかし、その有効性が広く認識され、自主的に設置するドライバーが非常に増えています。

違い4:主な利用者層

- デジタコ: 主に運送会社、バス会社、タクシー会社などの事業者が、ドライバーの管理や指導のために利用します。

- ドライブレコーダー: 主に一般の個人ドライバーが、自己防衛や安全運転のために利用します。もちろん、事業用車両にも広く普及しています。

違い5:データの活用方法

- デジタコ: 記録されたデータは、運行管理者によって定期的に回収・分析され、日報作成、安全指導、燃費改善指導、労務管理(長時間労働のチェックなど)に体系的に活用されます。

- ドライブレコーダー: 記録されたデータは、通常、事故やトラブルが発生した際に、当事者や保険会社、警察などが確認・利用します。日常的にデータを分析して運転改善に役立てるというよりは、有事の際の記録としての役割が大きいです(ただし、安全運転支援機能付きのドラレコでは、日常的なフィードバックが得られるものもあります)。

このように、デジタコとドライブレコーダーは、似ているようでいて、その目的や機能、活用方法において明確な違いがあるのです。

デジタコとドライブレコーダー、実はこんな共通点も

違いが明確なデジタコとドライブレコーダーですが、両者に共通するメリットや効果も存在します。

事故発生時の状況把握に役立つ

- どちらの機器も、事故が発生した際に、その前後の状況を客観的に記録しているため、事故原因の究明や、責任の所在を明らかにする上で重要な手がかりとなります。デジタコは数値データ、ドライブレコーダーは映像・音声データという違いはありますが、補完し合うことでより詳細な状況把握が可能です。

安全運転意識の向上に貢献する

- 自分の運転が記録されているという意識は、ドライバーに良い意味での緊張感を与え、より慎重で安全な運転を心がけるようになる効果が期待できます。これは、デジタコを装着するプロのドライバーにも、ドライブレコーダーを装着する一般のドライバーにも共通して言えることです。

危険運転の抑止効果が期待できる

- デジタコやドライブレコーダーの存在は、速度超過や急な操作といった危険な運転行動を抑止する効果があります。また、ドライブレコーダーの場合は、あおり運転のような悪質な行為に対する抑止力としても機能します。

進化形!「デジタコ・ドライブレコーダー一体型」とは?

近年では、デジタコの運行記録機能と、ドライブレコーダーの映像記録機能を併せ持った「一体型」の製品も増えています。特に事業用車両向けの市場でニーズが高まっています。

一体型のメリット

- 省スペース:デジタコとドライブレコーダーを別々に設置する必要がないため、運転席周りがスッキリし、視界の妨げにもなりにくいです。

- データ連携の強化:運行データ(速度、時間、距離など)と、その時の映像データを紐付けて管理できるため、より詳細で客観的な状況分析が可能になります。例えば、「急ブレーキ」というデジタコの記録があった際に、その瞬間の前後の映像をすぐに確認できる、といった具合です。

- 多機能化:GPS機能、Gセンサー機能、通信機能などを両者で共有することで、より高度な運行管理や安全支援機能を実現しやすくなります。例えば、危険運転を検知した際にリアルタイムで管理者に通知する機能や、クラウド上でデータを一元管理する機能などです。

- コスト削減の可能性:別々に導入するよりも、トータルの導入コストや運用コストを抑えられる場合があります。

どのような車両で活用されている?

主に、トラック、バス、タクシーといった事業用車両で、より高度な運行管理と安全対策、そして労務管理の効率化を目指す企業を中心に導入が進んでいます。映像記録によって、事故時の状況証拠だけでなく、ドライバーの運転姿勢や車内の状況なども把握できるため、よりきめ細かい安全指導や教育に役立てられています。

一般ユーザーがデジタコの知識を持つメリットは?

「デジタコは主にプロの車についているものなら、一般のドライバーには関係ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、一般ユーザーがデジタコについて知っておくことにも、いくつかのメリットがあります。

運送業界の安全への取り組みを理解できる

- 私たちの生活を支える物流や公共交通は、多くのプロドライバーによって担われています。彼らがどのような機器を使って安全運行や労務管理に努めているのかを知ることは、交通社会の一員として、運送業界の安全への取り組みや苦労を理解する一助となります。

(将来的に)職業選択の際の知識として

- もし将来、運送業や旅客運送業といった分野で働くことを考えている方がいれば、デジタコに関する基本的な知識は役立つでしょう。

間接的に安全な交通環境の恩恵を受ける

- デジタコの普及によって、事業用車両の安全運転意識が向上し、事故が減少すれば、それは一般ドライバーにとっても、より安全な道路環境が実現されることにつながります。

直接的に操作する機会は少ないかもしれませんが、デジタコが私たちの安全な交通社会に貢献している機器であることを知っておくのは良いことでしょう。

一般ユーザーがドライブレコーダーを選ぶ際のポイント(デジタコとの違いを踏まえて)

一般ユーザーにとって、より身近なのはやはりドライブレコーダーです。デジタコとの違いを念頭に置きつつ、自家用車にドライブレコーダーを選ぶ際には、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。

1. 記録機能(画質、画角、音声録音の有無など)

- 画質:万が一の事故の際に、相手の車のナンバープレートや周囲の状況を鮮明に記録するためには、フルHD(1920×1080ピクセル)以上の高画質なモデルがおすすめです。最近では、さらに高画質な2Kや4K対応のモデルも登場しています。

- 画角:撮影できる範囲の広さも重要です。水平画角が100度以上あると、左右からの飛び出しなども記録しやすくなります。広角すぎると映像が歪む場合もあるため、バランスが大切です。

- フレームレート:1秒間に何枚の静止画を記録するかを示す数値です。数値が高いほど滑らかな映像になりますが、信号機の点滅が同期して映らない問題(LED信号機対応モデルで対策されていることが多い)も考慮しましょう。

- 夜間撮影性能:夜間やトンネル内など、暗い場所でも鮮明に撮影できる機能(HDR/WDR機能、高感度センサー搭載など)が付いているか確認しましょう。

- 音声録音:事故時の会話やクラクションの音なども重要な情報となるため、音声録音機能が付いているか、ON/OFFが可能かを確認しましょう。

2. 衝撃検知機能(Gセンサー)

- 事故の衝撃を検知すると、その前後の映像データを自動的に保護ファイルとして保存する機能です。通常の録画データは容量がいっぱいになると古いものから上書きされていきますが、保護ファイルは上書きされにくいため、大切な証拠映像を確実に残すことができます。Gセンサーの感度調整ができるモデルが望ましいです。

3. GPS機能

- 搭載されていれば、映像と同時に日時、速度、走行位置(緯度・経度)を記録できます。事故発生時の正確な状況把握に役立ちます。専用ビューアソフトを使えば、パソコンで走行軌跡を地図上に表示することも可能です。

4. 駐車監視機能

- エンジン停止後も、衝撃や動体を検知すると自動的に録画を開始する機能です。当て逃げや車上荒らし、いたずらなどの対策として有効です。

- 駐車監視機能を利用するには、車両のバッテリーから直接電源を取るか、専用の外部バッテリーが必要になる場合があります。バッテリー上がりのリスクも考慮し、電圧監視機能などが付いているモデルを選ぶと安心です。

5. 操作性や取り付けやすさ

- 本体のボタン操作が分かりやすいか、液晶画面が見やすいか、設定変更が簡単かなども重要なポイントです。

- 自分で取り付ける場合は、取り付け方法が簡単か、配線が複雑でないかなども確認しましょう。不安な場合は、カー用品店などで取り付けを依頼するのがおすすめです。

6. 価格とのバランス

- 高機能なモデルほど価格も高くなる傾向があります。自分に必要な機能を見極め、予算とのバランスを考えて選びましょう。安価すぎる製品の中には、画質が悪かったり、耐久性に問題があったりするものもあるため、信頼できるメーカーの製品を選ぶのが安心です。

これらのポイントを参考に、ご自身の車の使用状況や目的に合ったドライブレコーダーを選びましょう。

まとめ:それぞれの役割を理解して、安全な交通社会へ

デジタコとドライブレコーダーは、どちらも車両の運行に関わる情報を記録する装置ですが、その主な目的、記録される主要データ、法的な位置づけ、そして主な利用者層において明確な違いがあります。

- デジタコは、主に事業用車両の運行管理、労務管理、安全指導を目的とした、速度・時間・距離といった数値データを記録するプロフェッショナル。

- ドライブレコーダーは、主に事故発生時の証拠保全や自己防衛、安全運転意識の向上を目的とした、映像・音声を記録する目撃者。

一般のドライバーにとっては、ドライブレコーダーの方がより身近で直接的な安全装備と言えますが、デジタコもまた、運送業界全体の安全性を高め、間接的に私たちの交通環境の安全に貢献している重要な機器です。

近年では、両者の機能を併せ持った一体型の製品も登場し、より高度な運行管理や安全支援が可能になっています。

これらの機器の役割を正しく理解し、それぞれの特性を活かすことが、より安全で安心な交通社会の実現につながります。自家用車を運転する際には、ぜひ信頼できるドライブレコーダーを設置し、万が一の事態に備えるとともに、日頃からの安全運転意識の向上に役立てていきましょう。