安全運転管理者とは、会社や団体(法人)が保有する車両を適切に管理・監督し、安全運転の徹底を図るために配置が法律で義務付けられた責任者です。道路交通法第74条の3では、一定台数以上の車両を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を選任しなければならないと定められています。制度が始まった背景には、1960年代に自家用車(白ナンバー車)を使って荷物を運ぶ事業者で事故が多発し社会問題化したためで、昭和40年(1965年)6月に制度が開始されました。近年では、2021年6月に千葉県八街市で飲酒運転事故(小学生5人死傷)が発生した際、この運転手の雇用主が安全運転管理者を選任していなかった点も問題となり、安全運転管理者によるアルコールチェックの強化など法規制が厳格化されています。

安全運転管理者の選任義務が生じる条件

道路交通法の規定により、安全運転管理者を置く義務が生じるのは、1事業所で使用する車両の数が一定以上の場合です。具体的には、乗車定員11人以上の自動車が1台以上、または上記以外の自動車が5台以上ある場合に選任が必要です。ここで「自動車」には普通車やトラックなどが含まれ、50cc超の二輪車は0.5台として計算します。例えば、社用車が普通車3台とワゴン車1台の計4台では選任義務はありませんが、5台目が加わると義務が発生します。また、乗客定員11人のバス車両が1台でもある場合も選任義務が生じます。この基準は事業所(本社や営業所など拠点)ごとに適用され、各拠点で台数をカウントします。

なお、自動車運送事業者など特定の業種(運行管理者を置いているバス・タクシー・トラック事業者等)は、安全運転管理者制度の対象外となります。また、使用車両が5台未満の小規模事業所や、従業員のマイカーを通勤だけに使う場合(業務では使わない)なども、選任義務はありません。反対に、台数がさらに増えるほど管理体制は強化され、大型車両を含めて20台以上40台未満では副安全運転管理者を1人、40台以上ではさらに20台増すごとに副安全運転管理者を追加で1人選任する必要があります。大規模事業所では複数名の管理者を置いて安全を確保する例もあります。

安全運転管理者の選任方法と資格要件

安全運転管理者は、該当する事業所が*使用者(会社や団体)*自ら選任します。一般的には、運行担当者や総務・管理部門の社員が指名されることが多いです。選任後は15日以内に都道府県公安委員会へ届出を行い、認定証(安全運転管理者証)を受け取ります。届出が遅れると「選任届出義務違反」となり、5万円以下の罰金が科されることがあります。

選任できる人には年齢や経験の要件があります。安全運転管理者は20歳以上で、かつ自動車の運転管理に関する実務経験が2年以上あることが求められます。例えば、大型トラックの運行管理や社有車の管理業務で2年以上の経験があれば該当します。副安全運転管理者(助手役)に選任する場合はさらに年齢が30歳以上で、経験は1年以上でよいとされています。なお、安全運転管理者や副安全運転管理者に選任できない欠格事由(過去2年以内に解任命令を受けた、飲酒運転等の重大違反を行った等)も法律で定められています。

選任時には、運転管理に関する経歴証明書や運転記録証明書などの書類を提出して要件を証明します。選任後は「安全運転管理者等法定講習」の受講も義務付けられており、毎年度1回、安全運転管理者は6時間以上、副安全運転管理者は4時間以上の講習を受講しなければなりません。講習では交通法規や安全運転管理の最新知識、事故・違反事例などを学び、運転者指導に必要な知識を身につけます。講習未受講や代理出席は禁止されており、受講後に交付される修了証は社内で保管します。

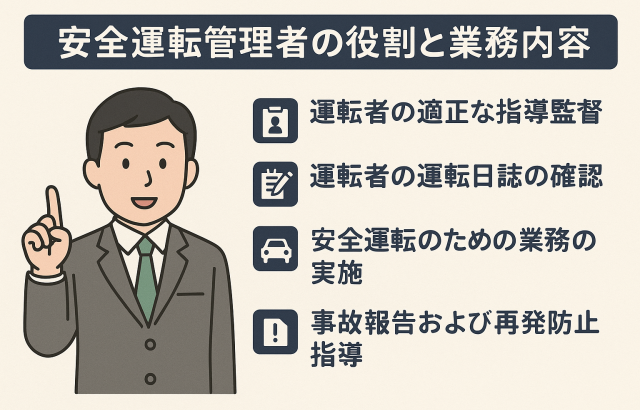

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の仕事は法律(道路交通法施行規則第9条の10)で細かく規定されており、主な業務として次のような項目があります。具体的には以下のように、安全運転を確保するために必要な指導・管理を行います。

- 運転者の状況把握: 運転者個々の身体的・精神的適性や技能、交通法規の遵守状況などを把握し、問題点がないか確認します。例えば、採用時の健康診断や運転経験・違反歴をチェックし、定期的にストレスや疲労の状況をヒアリングするなどです。

- 運行計画の作成: 長距離や高速運転などで速度超過・過積載・過労運転を防止できるよう、走行距離や時間、休憩地点の計画を立てます。たとえば配送ルートの計画で日中だけの運行にする、法定休憩時間を十分確保するルート設定を行います。計画はドライバーに周知し、予定変更があれば管理者から指示します。

- 交代運転者の配置: 長距離走行や夜間運転で疲労が懸念される場合、事前に交替要員を用意します。ドライバー2人で交代しながら運転することで過労運転を防ぎます。例えば遠隔地で夜間配送がある場合、別の運転手に仮眠や休憩後の交替運転を依頼します。

- 異常気象時等の安全措置: 台風・豪雨・大雪など運転が危険な天候や災害発生時には、ドライバーに連絡を取って帰宅指示を出す、運行を中止・延期するなどの措置を講じます。道路が冠水や積雪で危険な場合、無理な走行を避ける指導を行います。

- 点呼と車両点検: 運転前にドライバーに点呼を行い、対面または無線等で健康状態(疲労・病気の有無)を確認します。同時に車両の日常点検(タイヤ空気圧、灯火類、オイル漏れなど)を実施させます。点呼結果や点検結果は記録し、安全運転に問題ないか管理します。例えば、朝礼時に顔色や返答に問題がないか確認した上で、ドライバーにエンジン点火前点検を済ませてもらいます。

- 酒気帯びの有無確認: 運転開始前および終了後に、ドライバーの顔色や受け答え、呼気の臭いなどを目視・聴取で確認するとともに、必ずアルコール検知器(国家公安委員会指定機器)を用いて測定します。2022年4月以降は目視確認と結果の記録が義務化され、2023年12月からは検知器使用とその結果の1年間保存が義務化されています。飲酒運転は重大事故につながるため、検知結果を点呼簿などに記録し、1年間保存します。

- 酒気帯び確認結果の記録・保存: 検知器や目視で確認した結果を記録し、1年間保存します。記録用紙の様式は特に定められていませんが、日付・運転者名・数値または有無の判定結果などを漏れなく書面で残します。アルコール検知器は常時有効な状態(センサーの校正やバッテリー管理)を保持し、点検・整備します。

- 運行日誌(運転日報)の備え付けと管理: 車両に運行日誌(運転日報)を必ず備え付け、運転終了後にドライバーに記入させます。日誌には「運転者名」「運転開始・終了日時」「走行距離」など運行状況把握に必要な項目を記録します。安全運転管理者は集約した日誌を保存し(少なくとも1年間)、傾向分析や報告、監査資料として活用します。実際の業務では、月次で日誌をチェックして長時間走行や無駄な燃料消費がないか確認するなどしています。

- 安全運転教育・指導: 「交通安全教育指針」に基づく研修や安全運転講習を定期的に実施します。具体的には交通法規の再確認、運転技能向上の座学・映像教材、事故例の共有や危険予知トレーニングなどです。初任研修だけでなく、年1~数回の安全会議やeラーニングも行われ、ドライバーの安全意識を継続的に高めます。例えば、毎月の朝礼で最新の交通規制情報や社内過去事故の教訓を話し合うことも一般的です。

(参考:道路交通法施行規則第2章の4) 上記は法令で定められた必要最小限の業務項目です。安全運転管理者はこれらに加え、実際の業務に応じてより幅広い安全対策を講じる役割を担います。例えば車両管理の観点からは、定期点検整備の実施状況を監督したり、車両台帳で保険や車検の期限を管理したりすることも含まれます。また、事故や違反が起きた場合は原因分析を行い、再発防止策(夜間帰社指示、IT機器導入など)を提案することも責務です。

業務の具体例

たとえば、従業員5人・車両5台の中小企業の場合、安全運転管理者は月初に運転日誌を回収し、前月の走行距離や休憩時間を確認します。万一、法定速度超過や長時間運転があれば、該当ドライバーと面談して計画の見直しを指示します。また、月に1回は全ドライバーを集めて交通安全研修を実施し、エコ運転講座なども行います。さらに、毎日の出勤時には管理者がドライバーと短い点呼をし、前日の飲酒状況や体調を口頭で確認してから検知器でアルコールチェックを行う、といった流れです。このように、安全運転管理者は日々のルーチンから長期的計画まで幅広く運転業務をサポートします。

企業の安全対策とリスク管理

企業にとって、安全運転管理者を置くことは法令遵守の問題であるだけでなく、重大事故防止と企業リスク管理の観点からも重要です。交通事故や違反が起きれば、被害者の安全を損なうだけでなく、企業の社会的イメージや信頼が大きく損なわれます。特に死亡事故など重大事故では、風評被害や企業責任への批判は甚大です。一方、安全運転管理者が安全対策を徹底して事故・違反を減少させれば、企業の安全意識や責任感が社会から評価され、長期的な信頼性向上にもつながります。たとえば事故防止への取り組みを社外に示すことで、取引先や地域から「安全を重視する企業」として認知され、新規採用や契約にも好影響を与えるケースもあります。

具体例: 飲食物を配送するA社では、毎年定期的な安全講習を実施し、車両の使用前点検リストを全ドライバーに配布しています。万が一飲酒運転を防ぐため、週の初めには必ずメンバー全員が社内でアルコール検知器を使ったチェックを受けるルールです。結果は記録を残し、会議で共有しています。こうした積み重ねでA社は事故率を低く維持し、保険料の割引制度も活用できています。逆に、過去に安全管理を怠ったB社では、交通事故が起きた際に社会的責任を問われ、企業イメージの低下で取引先を失った例も報告されています。このように、安全運転管理者の存在は企業リスクを軽減し、安全風土を築くカギとなります。

違反時の罰則と法令厳格化

安全運転管理者制度に関しては、近年罰則も強化されています。選任義務違反の場合、選任すべき条件を満たしていながら安全運転管理者を置かなかった事業者(使用者)には50万円以下の罰金が科せられます。同様に、解任命令を受けた安全運転管理者を解任しなかった場合や、公安委員会からの是正措置命令に従わなかった場合にも、同様に50万円以下の罰金が適用されるとされています。これらは2022年10月の法改正で従来の数万円から大幅に厳罰化されたもので、違反事例が発生した千葉県八街市事故を契機として強化されました。また、選任・解任の届出義務を怠った場合は5万円以下の罰金となります。たとえば安全運転管理者を変更したのに警察への届出を忘れると「選任届出義務違反」となり罰金対象です。

このように、安全運転管理者に関する法令違反は会社(法人)とその代表者の両方に罰金が科されるケースが多く、罰則は法人の責任追及にもつながります。企業は知らなかった、忘れていたでは済まされず、法令遵守が強く求められています。未選任や法令違反があった場合、警察から是正指導や命令を受け、従わなければ経営者自身にも刑事罰が科される可能性があります。さらに、飲酒運転や無免許運転など、運転者側で起きた重大違反に対しても、会社側の管理責任を問われることがあります。したがって、企業は安全運転管理者を適切に配置し、日常的な教育・指導や記録管理を通じてコンプライアンスを徹底する必要があります。

まとめ

安全運転管理者は、**会社の「安全運転の番人」**ともいえる存在です。法令に基づき選任・届出を怠ると罰則が科されるだけでなく、何より従業員と一般市民の安全を守る責任があります。選任の条件(車両台数)や要件(年齢・経験)を確認し、適切な人材を任命しましょう。任命後は定期的な研修や日々の業務を通じて、運転者の教育・点呼・アルコールチェック・運行日誌管理などを徹底します。企業はこれらの取り組みを通じてリスク管理を行い、安全意識の高い企業文化を築くことができます。法律や指針に沿った安全運転管理者制度の運用により、万が一の事故防止はもちろん、企業の信頼性向上にもつなげていきましょう。